Манкурт

Содержание:

Этимология слова

Существует несколько версий происхождения слова. Предположительно Чингиз Айтматов, изобретая термин «манкурт», взял за основу древнетюркское прилагательное mungul, обозначающее «глупый, неразумный, лишенный рассудка». В киргизском современном языке для обозначения изувеченного человека употребляется слово munju

Принимая во внимание взаимовлияние монгольского языка и киргизского, можно предположить, что существительное «манкурт» происходит от «мангуу» – формы слова, имеющей значения: «тупой, глупый, слабоумный» и «идиот». Возможно, что лексема «манкурт» образована путем слияния древнетюркских корней gurut – «высушенный» и man – «опоясываться, надевать пояс»

21.12.2020 13:59:55

Совсем недавно весь бывший СССР отметил 92-ю годовщину писателя Чингиза Айтматова, Шуму было намного меньше, чем на 90-летие в 2018-м году, но жизнь устроена так, что пророчества великих людей не подтверждаются по круглым датам, Зато именно сейчас подтверждаются многие пророчества Айтматова. Об этом размышляет в студии обозреватель Дмитрий Бабич.

Философа Платона называли «христианином до Христа». Айтматова можно назвать «христианином после временного искоренения христианства». Самые продуктивные годы его творчества пришлись на период, когда христианские мысли озвучивать было опасно, по крайней мере – озвучивать их со ссылкой на библейский источник. Но Айтматов, мусульманин по рождению и советский писатель по судьбе, с начала 1970-х годов, по собственному признанию, вступил в библейский период своего творчества.

Это почувствовал и оценил недавно отошедший ко Господу протоиерей Димитрий Смирнов. Вот что он говорил о великом советском писателе:

«Вот у меня был знакомый писатель Чингиз Айтматов. Он был некрещеный человек, но по душе христианин. Вы думаете, я не имею права за него помолиться? Понятно, я его не поминаю на Проскомидии. Проскомидия, на который выкладываются частички из просфор – это образ Церкви. Он к Церкви не принадлежал. Но, с другой стороны, этот человек столько сделал добра, что оно по своему объему несравнимо с теми какими-то потугами творить добро, которые совершаю я. А Господь будет нас судить по делам. Поэтому Господь, думаю, мне Чингиза поставит в укор. Скажет: смотри, он человек некрещеный, а сделал гораздо больше чем ты. Ты крещеный и священник, представляешь, какой с тебя должен быть спрос? Поэтому мы молиться можем за кого угодно и на молитве поминать».

Какие же пророчества из книг Айтматова осуществляются сегодня? Не мешает вспомнить и подзабытый у нас образ манкурта – человека без памяти из романа Айтматова «И дольше века длится день». Ведь манкурт, если внимательно вчитаться в роман, — это не просто человек, забывший свое прошлое (включая родителей). Это еще и человек, не имеющий в своей жизни никаких интересов и стимулов, кроме еды, ради которой он готов делать самую бессмысленную работу.

А разве сейчас нет людей, ради материального благополучия готовых пойти против своей страны, ее истории, а то и против собственных родителей?

Слушать: https://radonezh.ru/radio/2020/12/20/23-30

Дорогие братья и сестры! Мы существуем исключительно на ваши пожертвования. Поддержите нас! Перевод картой:

Другие способы платежа:

Версия для печати

Употребление слова

По данным журнала «Наука и жизнь» манкурт — это пример лексемы, введенной в русский язык недавно. В настоящее время значение этого слова сузилось до понятия о человеке, не помнящем родства, забывшем о своих предках. Информация о том, что эта утрата произошла в результате внешнего воздействия на психику и превращает испытуемого в раба своего хозяина, в значении существительного «манкурт» постепенно утрачивается.

Большую популярность термин приобрел в Азербайджане, Киргизии, Молдове, Татарстане, Башкортостане. В этих странах слово «манкурт» имеет отрицательное значение, им называют людей, забывающих национальный язык и культуру.

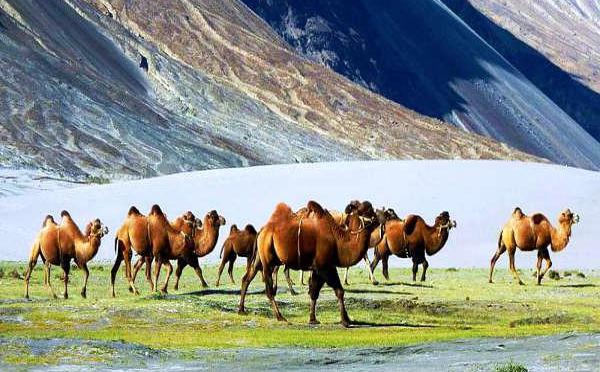

Племя жуаньжуаней

В четвертом или пятом веке нашей эры Восточная Азия была охвачена процессом переселения. В период смуты в степях Туркестана, Западной Маньчжурии и Монголии возник союз кочевых племен, в который входили беглые рабы, обнищавшие крестьяне, дезертиры. Объединенные общей незавидной участью, люди были вынуждены влачить жалкое нищенское существование, поэтому сбивались в банды, промышляющие грабежом. Постепенно сборище бандитов превратилось в народ, вошедший в историю под именем жуаньжуаней. Это племя отличалось примитивными законами, отсутствием письменности и культуры, постоянной боевой готовностью и лютой беспощадностью. Жуаньжуани контролировали земли на север от Китая и стали настоящим проклятьем для кочевой Азии и соседних государств. Манкурт – это человек, порабощенный этим страшным народом.

Историческая достоверность

Шири – это сыромятная кожа крупного скота, из которой кочевые народы в древности изготавливали посуду. У киргизов также существовал погребальный обычай, связанный с использованием шири. Если из-за неблагоприятных обстоятельств приходилось отложить похороны умершего в другой местности, его тело с соблюдением всех положенных обрядов заворачивали в шири и вешали на высокое дерево. Весной покойника отвозили на родовое кладбище и хоронили там. Известно упоминание лексемы «шири» в значении «колпак из сыромятной кожи, надеваемый на голову наказуемого». Такой вид пытки широко применялся у кочевых народов. Высыхающая шкура животного сжималась, причиняя человеку невыносимую боль. Манкурт – это человек, потерявший память под воздействием такой пытки, по версии Айтматова. Если предположить, что термин «шири» монгольского происхождения, то его значение – «шкура, кожа, сыромять». В киргизском языке наряду с лексемой «шири» используются производные: «ширеш» – «срастаться, слипаться» и «шириле» – «надевать на голову шири».

Ценность раба-манкурта

Люди, не помнящие своего прошлого, ценились очень дорого. Они обладали целым рядом преимуществ с хозяйственной точки зрения. Манкурт — это существо, не обремененное сознанием собственного «я», привязанное к хозяину, как собака. Его единственная потребность — пища. Он равнодушен к другим людям и никогда не помышляет о бегстве. Только манкурты, не помнящие родства, могли выдержать бесконечное безлюдье сарозеков, не тяготились одичанием, не нуждались в отдыхе и помощи. И могли долго, неуклонно, монотонно выполнять самый грязный, нудный, тягостный труд. Обычно их приставляли к верблюжьему стаду, которое они зорко охраняли днем и ночью, зимой и летом, не жалуясь на лишения. Повеление хозяина было для них превыше всего. Манкурт был равноценен десяти здоровым невольникам. Известно, что за случайное убийство такого раба в междоусобных войнах, чтобы возместить ущерб, виновная сторона выплачивала выкуп в три раза больший, чем за уничтожение свободного соплеменника.

Экстремально

Раб, не помнящий родства. О судьбе таких несчастных мучеников написал известный Киргизский писатель Чингиз Айтматов в романе «И дольше века длится день».

Когда-то постоянно враждовавшие между собой кочевники-азиаты жестоко обращались с пленниками, но особо чудовищная участь ждала тех, кому предстояло стать манкуртами. Память рабов уничтожалась страшной пыткой. На их тщательно бритые головы надевалась шири — кусок толстой верблюжьей шкуры только что забитого матерого верблюда. Шкура своей мездрой, как пластырь, прилипала к обритой голове, словно резиновая купальная шапочка.

Из пяти-шести пленников выживал один, но он напрочь терял память и становился бессловесным получеловеком, рабом, готовым сутками напролет пасти скот, беспрекословно выполнять любую грязную работу и, кроме еды, ничего не требовать от хозяина взамен. Манкурт, как собака, был предан хозяину и один заменял десяток других работников.В середине 70-х годов наша полевая геологоразведочная партия в конце сезона располагалась на разъезде железной дороги Актогай-Дружба. По этой дороге когда-то в нашу страну везли из Китая диковинные для нас товары, потом взаимоотношения между СССР и Китаем разладились, поезда в братскую страну уже не ходили, но дорога поддерживалась в исправности. Дважды в неделю по ней ходил мини-поезд с вагоном-лавкой, снабжая всем необходимым персонал дороги. Смотрителем на нашем разъезде был то ли уйгур, то ли киргиз, на русском языке говоривший совсем плохо, как и его жена, дважды «мать-героиня». Детей у них было больше десятка, все школьники учились в школе-интернате и хорошо говорили по-русски, они дома бывали только на каникулах, а младшие выводком следовали за мамой, словно гусята за гусыней, и лишь старший сын был при хозяйстве — пас верблюдов, коров и овец. Он совсем не умел читать и писать и не знал ни одной буквы. Так распорядился отец, сделав его своим помощником. Обидным словом — балбес называли его младшие братья, и это было недалеко от истины. По недоброй воле родителя взрослый парень остался с разумом ребенка. Почти манкурт.

Конечно, это не совсем так, но почему-то сохранился он в памяти навсегда, и, когда перечитываю Айтматова, сразу вспоминаю этого доброго и несчастного юношу. Каждый понимает счастье по-своему, во всяком случае, при общении с ним что-то не заметил я, чтобы парень был удручен своим положением в семье, возможно, просто не осознавал всю трагичность ситуации, однако мне его жалко до сих пор.

«Манкурт» часто видел меня с ружьем и однажды сказал, что в песках, недалеко от нас, есть озеро, где водится много уток. Не может быть, говорю, откуда в песках озеро? На ломаном русском абориген утверждал, что до озера даже пешком можно дойти. Покажешь? — спрашиваю. Жаксы (хорошо) — отвечает.

Утром в выходной день мы отправились. Идем через барханы час, другой, а озера все нет. Скоро ли озеро, спрашиваю. Скоро, скоро, сапсем скоро — был ответ. Еще через час у меня осталось полфляжки воды. Жары уже не было, октябрь, но пить все равно хотелось. Удивило, что парень совсем не пил и воду с собой даже не брал. Терпение мое лопнуло. Пошли обратно, говорю, жаман (плохо), дорогу-то назад найдешь? Может, ты адасып кетты? (заблудился). Жок (нет), говорит.

Уходили мы утром к озеру почти на север, перпендикулярно к железной дороге, и даже без компаса к ней все равно бы вышли, я особо не переживал, хотя ориентироваться в песках бывает очень тяжело, а в пасмурные дни почти невозможно. К примеру, в Южном Прибалхашье гряды барханов тянутся в основном с юго-востока на северо-запад, но это все равно ненадежный ориентир, однажды я там заблудился и ушел в сторону от лагеря за десяток километров, уже под конец дня повезло — спасла случайная машина строителей колодцев для чабанов. Вода у них оказалась, и вкус той воды помню даже сейчас.

Домой мы вернулись ближе к вечеру. Отец моего проводника долго на него орал за самовольную отлучку и даже несколько раз ударил беднягу палкой. Самое поразительное, озеро там действительно оказалось. От большого озера Сасыкколь на запад тянется пересыхающая протока, и в конце этой протоки есть, вернее было, поросшее тростником небольшое и мелкое озерцо среди барханов, вскоре мы его нашли. Уток там плавало немерено в то время, жаль, что поздно его обнаружили, сезон уже заканчивался, но поохотиться на нем мы успели. «Манкурт» оказался прав.

Люди на том водоеме если и бывали, то совсем редко, проводник и сам там побывал лишь однажды, ошибся он всего-то на километр, а в результате мы в тот злополучный день прошагали мимо озера.

Описание пытки

Неслучайно в описанной Айтматовым легенде повествуется именно о жуаньжуанях. Только этот безродный, беспощадный, варварский народ был способен выдумать столь изощренную, нечеловеческую пытку. Особенно жестоко это племя обращалось с пленными. Для того чтобы превратить человека в идеального раба, не помышляющего о восстании и бегстве, ему отнимали память путем надевания на него шири. Для процедуры выбирались молодые и сильные воины. Сначала несчастным начисто обривали головы, буквально выскабливали каждую волосинку. Затем забивали верблюда и отделяли наиболее плотную, выйную часть шкуры. Поделив на части, ее нахлобучивали на головы пленных. Шкура, словно пластырь, прилипала к свежевыбритому черепу людей. Это и означало надеть шири. Затем будущим рабам надевали на шею колодки, чтобы они не могли коснуться головой земли, связывали руки и ноги, вывозили в голую степь и оставляли там на несколько дней. Под палящим солнцем, без воды и пищи, с постепенно высыхающей шкурой, стальным обручем сжимающей голову, пленники чаще всего погибали от невыносимых мучений. Уже через сутки жесткие прямые волосы невольников начинали прорастать, иногда они проникали в сыромятную шкуру, но чаще загибались и вонзались в кожу головы, причиняя жгучую боль. В этот момент пленники окончательно теряли рассудок. Только на пятые сутки за несчастными приходили жуаньжуани. Если хотя бы один из пленников оставался в живых, это считалось удачей. Порабощенного освобождали от пут, давали напиться, постепенно восстанавливали силы и физическое здоровье.